《刻意练习》读书笔记 02——温故

You guess what?我在空余时间把后面的部分peek了一下,觉得它后面信息组织的还是太分散了,而且有点罗嗦,而且太多具体领域的东西,看又看不出个所以然来。决定换个方法学习。

我已经把整本书的大部分都读过了一遍,接下来从头开始再读一遍,但这次的目的是为了能做一个系统的,目标是供实用时参考的总结,把它的只言片语系统地串联起来(因为这书实在有点琐碎,作者是奔着畅销书写的,但难耐它确实有干货),写一篇笔记,以及使用图像来组织起来。

我决定把这篇笔记组织地像网状而非顺序。我决定引入四类元素——Fact,即书中介绍的事实,作为思考的基础(可以依据此建立心智模型);Should,即实践时应当遵循的准则;How To,具体实践时的指南,How To就像CookBook的Example那样具体;最后是CheckList——对How To的结果的检验清单。

这四类元素组成一个网状的关系——Fact之间会有互相依赖,有更底层的Fact(就像公理),以及依赖其它Fact的Fact(就像推论);Should依赖Fact;How To依赖Should和Fact,而CheckList依赖How To。我不知道这样是否合适,但具体如何,做了就知道了,我觉得这篇笔记值得花费一个星期去做,它将彻底改变我的练习方式。而且即使它存在错误,它也必定比我当前的练习方式更科学,因为我无数次地失败了,而且现在也仍旧正在失败。AI 推荐增加我自己的“反例库”,写我在哪里没有遵循刻意练习的方式因此失败了,我觉得这是有意义的。

OK,然后是这一篇笔记的内容,实际上只有复习,然后一直在纠结心理表征,其实心理表征并非特别重要,只需要把心理表征当作一个既成事实即可,在实践中它并不唱主角。

温故

首先,复习吧。之前学了什么?

学了身体和大脑的可塑性,通过练习,身体能长肌肉,而大脑能够重新布线,把自己调整到更适应训练的状态,建立适应练习需要的心理结构。练习要突破舒适区,不然无法打破平衡。

有目的的练习和“天真的练习”,有目的的练习有四个特点——具体且可拆分(具体的话就能够引导你去完成它),完成练习时需要专注,力求效果最大化(这里该说是效果最大化还是效益最大化?想了半天还是前者,按我的理解,专注通常会导致获得比本需要的更多的东西);要能得到反馈(无论是自己的还是他人的,没有反馈就无法确定练习的效果,无法找到目标);以及要离开舒适区(不离开舒适区的话就无法有进步,因为身体和大脑发现我当前的结构就已经足以完成任务了)

我还是觉得这里的专注写的太不清晰了,不过作者的目的本身也不是深挖这里的有目的的练习,就这样了。

然后,心理表征,按照我建立的心智模型,心理表征是大脑中实际存在的一种结构,它可以当作一个函数,输入是领域特定的,具体的信息,而输出则是相关的高层次的认知;心理表征就是大师口中的“感觉”,“直觉”。

心理表征是极具实践性的——它负责特定领域,完成特定工作,而且它的执行过程是瞬间的,无意识的,就如我们骑自行车,开车不需要为此费心一样,心理表征完成麻烦的部分。

掌握一个领域中足够多的心理表征(当然,质量也要高),就能够成为该领域的大师(或者是作者口中的杰出人物)。

一个题外话是,即使是身体上的锻炼,也会建立相应的心理表征——关于如何正确利用这些肌肉。

有目的的练习可能会遇到无法逾越的瓶颈,这就是因为它可能没有主动迎合大脑的可塑性,没有自为地去尝试建立心理表征——有目的的练习的自在性,可能会建立低质量的,不够系统的心理表征,要用机器学习做比喻的话,就是陷入了局部最优解,缺少泛化能力。(这话可能有些偏颇)

心理表征总是会自动地建立的,我们习惯任何事情这个过程,都会建立相应的心理表征。这心理表征不一定是最科学和合适的,比如我没有系统学过键盘,而是完全自学的,所以我现在虽然能打字,但我的手势是完全错误的,可能在极限速度上比正确的手势差,但却足够满足实践。

而如果建立了关于心理表征的心理表征(我觉得是心智模型),那便对心理表征的建立,即学习和精进事物,便能够有帮助,我们就能从自在走向自为。

有目的的练习虽然会跳出舒适区,但没有自为地去建立心理表征,因此它可能会建立起低质量的,不够系统的心理表征,可能会陷入“局部最优解”(这个比喻可能意外地切中要害),从而丢失泛化能力,因此遇到无法逾越的瓶颈。实际上,心理表征的质量决定技能天花板。

而刻意练习,则尝试自为地,主动地去建立心理表征,这就是刻意练习相较于有目的的练习进步的地方。

AI 给我泼了一盆冷水:刻意练习依赖客观知识体系和评价标准,依赖领域内最佳训练方法,这使得刻意练习可能在艺术这样相对主观的领域上效果不佳——谁能说出学画画有啥最佳训练方法?

继续学吧。

学到这些东西带给了我什么?

大概是祛魅吧,知道了这里不存在魔法。那些专家,无论是马拉松健将,还是围棋高手,还是代码 guru,还是音游大触,还是演奏大师,他们一眼看上去和普通人简直就不像在同一个世界里,但现在我知道,这是因为他们心里建立的系统,高效的心理表征,这里没有什么魔法——大脑本身有这个能力,只是我们总是低估它。

换言之,我也有这个能力。只要我肯沉下心来,并且按照正确的方式去学习,我也能建立同样系统的心理表征,成为领域上的专家。

心理表征的协同?

关于心理表征,应该还有其他方面的问题我还想问的,比如多个心理表征的协同工作甚至融合是可能的吗?

这个答案很可能是是的,而且这种融合很可能代表着所谓的系统和精进,以及,这也让学习的分治法成为可能——我拆解这个一般问题到各个具体问题,然后建立各个具体问题的心理表征,然后期待和主动促进它们的协同工作和融合,得到关于这个一般问题的心理表征,从而对这个领域建立起系统的认识。

比如对画画,我把人体啊透视啊色彩啊光影啊(是的,我知道它们之间有互相联系和先后关系),全都特殊问题特殊处理,建立起相应的心理表征,这是分,而这些心理表征会自动,以及我会尝试促进,进行融合,这是合。分分合合,我就在画画的领域上前进了。

感觉到的事情,我们无法立刻理解它,只有理解了的事情,我们才能更深刻地感受它。这或许就是建立起关于心理表征的心智模型的意义——从自发地建立心理表征到自为地建立心理表征。

是的,我知道我在重复,而我还将继续重复,哈哈哈。

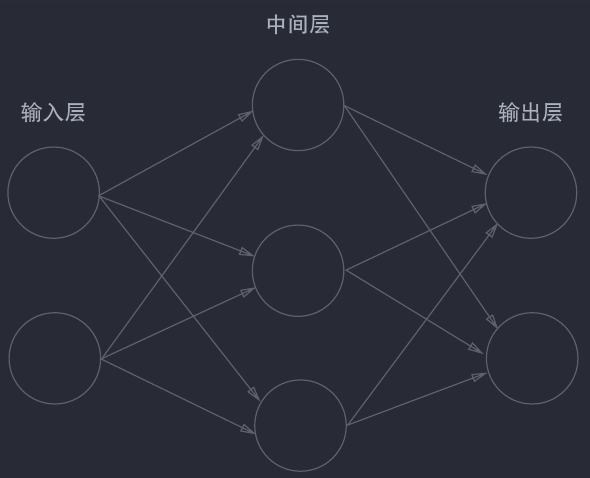

不过这里会提出另一个问题——多个心理表征之间的融合或者协同工作是怎么操作的?它们是并行的,所有心理表征都同时进行工作,生成关于领域信息的不同方面的高层次认知,还是串行的,这个心理表征的输出会连接下一个心理表征的输入?还是说两者皆有?猜测可能是两者皆有。以这个前提考虑,既然存在后者,就说明心理表征也是存在高层和底层之差别的,就像神经网络中不同层捕获不同抽象程度的特征。好吧,越搞越抽象了。

这样,或许多个心理表征会像一个神经网络那样组织——输入是您与特定信息,前面的层的“神经元”是低层次的心理表征,而后面的层是高层次的心理表征,层与层之间连接紧密(或许可以认为是全连接的),而输出则是全面的高层次的认知。只不过,神经网络的结构是预先定义的,而心理表征之间的关系是动态的,发展的。

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!