Krenz色彩 L1 作业笔记

考虑到色彩我是刚开始接触,我大概会有非常多新东西需要去记录。出于某种心理我记到博客而非 logseq 中。

以及这第一篇笔记我记了太多东西了,把书读太厚了,在将来肯定得再把书读薄。

第一课主要体验打光和二分流程。

二分。我现在还没有相关经验。二分究竟怎么画?我先预测一下。

总之,底层逻辑是所画物体的空间结构,必须要从结构出发,不然不会有底气去做形状。而在这之上,再去做主动的设计。

做二分,明显也应当先整体,再局部,先概括,再细化。这就是说,我脑子里关于物体的空间结构要是有多个不同分辨率的模型——用于开头的低模,用于细化的(相对的)高模,然后是更精细的模型……这些模型并非一开始就存在——它们是我脑中既有的知识-当前画面-对参考的理解三者的三体运动的结果,它们不断产生和迭代。就如我无数次向自己强调的——绘画是一个历史的,迭代的过程,是渐渐“建构”出来的,不是瞬间“反映”出来的。

最开始是低模,把物体理解为简单的几何体的组合,如圆柱体,球,梯台(或者稍微更复杂一些,像香蕉之类的),使用这种心智模型找最明显的明暗交界线,做出最大块的形状;然后是它细化一层的模型,对每个几何体(嘿,分治来了),去根据它实际的形体去进一步明确前面的形状;然后反复如此,直到达到我们想要的模型和形状(显然,即使到这时候,它仍旧是,只能是,同时也必须是现实的抽象和概括)。

A01

打开公版,我先问一个问题——overlay干啥的?它的中文叫叠加,属于颜色混合组(Misc)。

观察效果,Overlay可以认为是一种考虑底层颜色的染色,它似乎基于相乘(multiply,即正片叠底)和滤色(Screen)。总之在这里使用Overlay是想给底层的黑底染色顺便把底下亮的部分更提一下。必须是Overlay?不必须,这个得看习惯。我将来要建立自己的混合模式工具库。对混合模式的理解明显不能出于公式——这个不好找也难以应用在实践上,应当从实际效果出发,并尽量分类,尽量精简,尽量感性——将来思考混合模式要用这样的顺序——我要达成这个目的,所以要使用这个类型的混合模式,这个模式效果太强了,我得换个更柔和的,这个!

顺便我在Misc中找到一个模式Greater,覆盖较不透明色,这能避免笔触重叠时变得更深,看上去很有实用价值,看有何情况下可能会用到吧。

OK,这个填色是用正片叠底。反复和参考对比(记得放到同一个显示器中看,这是要交作业的,不能有硬件的色差去干扰它)。

然后直射光,直射光用颜色减淡 Color Dodge,它的效果是很夸张地变亮的同时部分地参考底层颜色。

做直射光就是做二分,做明暗交界线了。明暗交界线应当以空间思维去思考,具体的说,直接采用3D模型的心智模型——把形状理解为面片,去思考它们的遮挡,和光线的关系,从哪里开始逆光……

我遵循我之前定的步骤——先定整体的大形状,再去做细分,所以第一步我先这么干——头发我是先直接当作一个球去思考,把上面整个的形状用一条线概括等后面再修。但脸颊和侧发的明暗交界线我就直接画了因为它比较简单明确。注意嘴唇上的明暗交界线我把细节给处理了——上嘴唇的下面做暗,下嘴唇的上面做亮。

我是觉得这个步骤已经能看了……这再次证明底图的重要性,底图为我预先提供了很精致的空间结构(的印象)了,我几乎可以完全根据它去做进一步“推导”,如果底图太烂或者根本没有底图,我就是去创造了——推导是我脑子里已经有空间结构,我要用形状去表达它,创造是我同时用形状去明确空间结构和进行表达,显然这会很难很累。

先定大形状大体积,再定小形状小体积!

然后,再把大的形状再细化,根据结构来!注意不要颠覆之前定的大形状,目的是丰富它,不是把它剪碎。

以及,形状要易读,要好看,要明确,要“宁方勿圆”,要自信,强硬地说,这里的光影就会造成这样的形状!即使可能存在微妙的错误,自信比事实更重要。

我注意到,在头发上用小缺口做细节(材质?)时,如果小缺口太小,反而看上去像是形状的瑕疵而非细节了。果然形状应当明确地传递出什么东西。

好像不应该让头发平行——相邻的头发应该有不同的朝向,有大中小的分别。平行会僵化。

问了助教两个问题,ta都同意,我真强w:

- 作业的注意事项中强调先把头发当成帽沿状,把头当成球体去看待,然后后面再去考虑头发的更细节的结构(像山脊像香蕉啥的),是否这是绘制二分(乃至于思考物体的空间结构?)的一般论?就是先把物体理解为成大的,简单的几何体,去做大的形状,然后再去考察更细节、具体的结构,去细化这个大的形状或增加新的小的形状?总的来说是先整体再局部,先大再小?

- 我感觉好像参考图中有一些直射光的形状无法用结构去解释,这是否是说形状不仅要来自于结构,还要画师进行主观的设计,去让它更好看?

节点二就是画一笔透光,用Soft Light模式,加了透光后马上就有光感了……

一个重点是,时不时检查画面的灰阶!有时候被色彩遮蔽的问题,用灰阶就能够很清晰地看出来!镜像反转也是可以的——想不到吧,它不止可以用来检查形准和透视正确。

A02 第一个

Let’s 二分!

我决定先完成1个,再去同时完成剩下的2个。

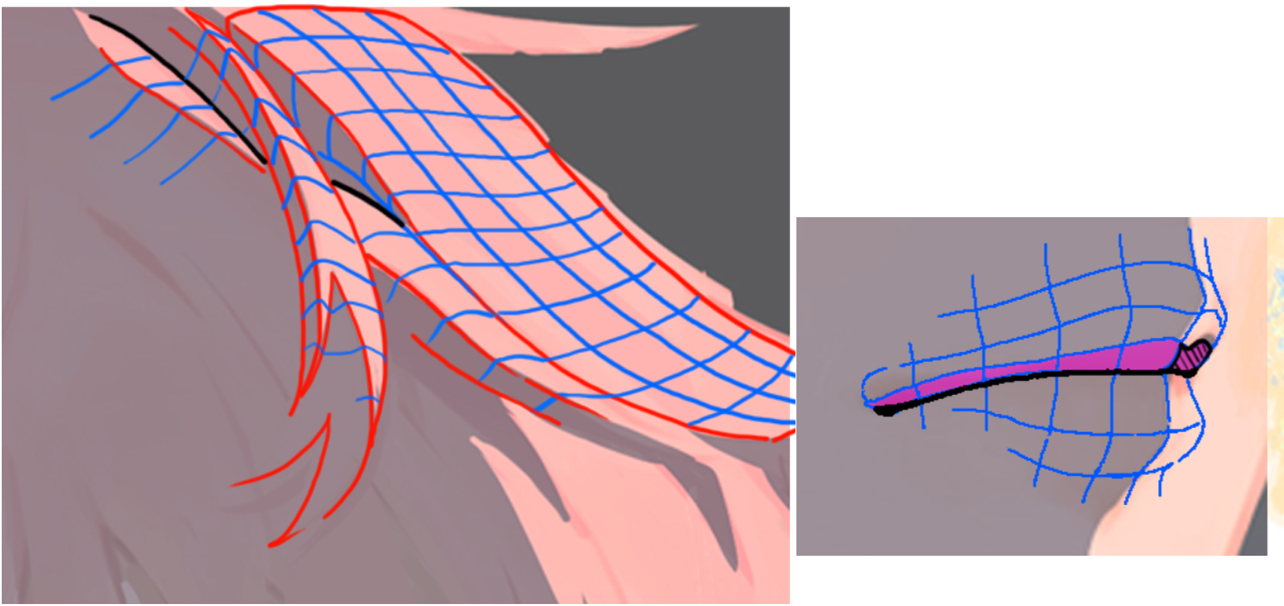

首先是第一个,还是按照之前的想法——我先把它理解为简单几何体——我把头部想象成球,我无视头发的材质和小的起伏就想像成有厚度的带子之类的,然后先瞬间出一个结果:

这一步我直接用柳叶笔做,很舒服。实际上,我觉得这已经就开始有感觉了……

但我也意识到我脑子里在强烈拒绝这个作业——画个10分钟我就想逃离了,这证明它非常远离我的舒适区……战吧!焦虑和恐惧,都将被实践解决掉。

然后再细化,在每个部分都去推进一下完成度,Let’s divide and conquer。

然后,按照我自己的理解,我就画成这样了……整个的立体感是造出来了,但感觉各种细微之处仍旧有需要调整的地方。

观察作业中给出的标准的二分,我注意到……其实就连空间结构,实际上也是参考信息——我注意到参考图中的许多形状都是违背结构的,大胆,自信,漂亮,而没管实际的结构究竟会不会产生这样的形状。所以,这实际上也是说,我应当比当前的我更加松弛一些,我要更多尝试去追求形状的好看,保证空间结构在整体上不被违背,而在细节上,自由一些,更多以平面的,构成的思维去看。

所以,这就是关键——所画实际物体的空间结构是我用于绘画的参考信息而非框架;我利用它提供的信息帮助我安排形状,但它绝不能限制我必须如此安排形状。画画终究是二维游戏,观众看到的终究是这个画布,不要被画布后面的东西所绑架了。

这里不谈实际物体的空间结构,谈我脑子里的空间结构(即我看到这个实际物体后,在我脑子里对它的空间结构的印象)。而这里有一个有趣的矛盾:是我用形状去表达空间结构,还是空间结构帮助我安排形状?两者均在发生,在脑子里发生的是后者,在现实中发生的是前者。注意到这两者实际上是一种辩证统一的关系:我思考着空间结构去安排形状,然后画面上的形状又能够让我脑子里的空间结构更加清晰。这又证明画画是一个历史的迭代的过程。

实际上可以说,我画下去的每一笔,都走了下面的路径:

graph TD

START[在脑子里建立空间结构(来自参考,当前画面,记忆……)]

START --> DRAW[根据空间结构绘制形状,其中加入自己的感性]

DRAW --> CHECK[检查我的形状是强化还是破坏体积感]

CHECK --> REFLECT[迭代脑子里的空间结构]

REFLECT --> DRAW

但这个辩证关系也应当为我所主动利用——我倘若不清楚物体的空间结构(比如我想画衣褶但我发现我连线稿都画不出来,更别提在线稿上面画二分了),我就先按照我的感性去自由发挥一下,去用二分等方法去任意创造形状,看能不能从里面再找到空间结构,再让我推进下去……写下这段话后我突然意识到,这就是为啥有的画家画画时会在一开始随便绘制笔触,这大概就是去尝试找到空间结构?也可能是找到灵感吧。当然,这里不要卡死在同一种方法下;使用二分,用环绕线,用轮廓线,用动态线趋势线,用剪影,用色彩,无所不用其极,因为这是探索,这是“大胆假设”的部分,目的是充实更多参考信息让我继续下去。(我猜测这个发现相当重要,我得强调一下。以及我又想起来我以前提到的反映和建构,我以为大师是直接把他们脑中的东西反映到纸面上,而初学者则是不断在画面中建构,用笔触找灵感,做透视辅助线(其实我当时提及这两个词的时候我是在思考透视——是一次性把物体画出来还是先画辅助线,先从它的概括形出发,这里把建构这个词泛化了)……这个辩证关系进一步强调了“建构”的重要性。我决心不再去关心所谓的“反映”了,能真正做到此事的世间确实没有几个人。我要接受,承认绘画是历史的迭代的过程,并在迭代的过程中找到快乐。在我的画面的进步的同时,我对画画本身的认识才会进步)

另一种说法是,上色是基于物体的空间结构的设计,它归根结底是做设计。而我之前所学的东西,透视,艺用人体,褶皱,考虑到我同样论证它们也是参考信息,最终还是要为画面去服务,而正确性次之,我也应该说,我绘制场景,绘制空间中的人体,绘制衣服,是基于透视理论(无论是确实的透视学的理论还是我总结的实践规律),基于我脑袋里的艺用人体和褶皱原理去做设计。参考信息越丰富(即我对物体的空间结构,对人体动态、肌肉,对褶皱原理越熟悉),我就越有底气,越自由地去做设计,而我所依赖的东西?说过了,它们只是参考信息。它们应当成为我脚下的坚实的舞台,而非栓住我的人偶提线。

这才是编程和艺术的根本性的不同——编程中是没有“参考信息”的,我所学的所有规则都真正的是我思考的框架,无法违背(而在这框架之中,我确实能感觉到自由,感受到逻辑思辩的快乐)。这和画画(乃至艺术)走的是两条路子——艺术中就没有真正的“绝对真理”,实际上所有规则都可以被主动地违背(那艺术的快乐呢?大概就是表达出自己想表达的东西?)。编程,规则是约束;艺术,规则是支撑。

这也是为何画画难以学习吧?毕竟总是有感性的,需要大量实践去感受的,无法用言语去描述的东西。

跑题了,总之继续!形状要“宁方勿圆”——要清晰明了,有明确的倾向性,要像是用剪刀能够剪出来的形状,大胆地使用CSI。

一个具体的地方,对细长的形状,尽量做出来变化——像眉毛一样,或者像长三角形,长四边形……不能前后粗细类似像一条很粗的线。

这里好像有个有趣的地方——在受光面,我其实是在设计影子的形状,在背光面,我是在设计光的形状。

以及,我感觉到了二分的快乐——设计形状。去设计形状,只需要寥寥几笔且能够快速迭代修正,但马上就能过出效果。据说大脑对明暗交界线,对形状特别敏感所以才如此?AI说:

- 视觉处理的优先级:人类大脑的视觉系统经过进化优化,会优先处理对比度、边缘和形状信息。这是因为在原始环境中,快速识别物体轮廓(比如捕食者或食物)对生存至关重要。明暗交界线(即光影过渡的区域)是定义物体体积和三维感的关键——它标志着从亮部到暗部的转折,大脑会自动将这些信息解读为深度和结构。这就是为什么即使只用寥寥几笔画出明暗形状,画面也能立即显得“立体”和生动。

- 格式塔心理学:这个心理学流派强调,人们会本能地将视觉元素组织成整体模式。例如,我们倾向于将连续的线条或相似的形状分组为物体。当你设计形状时,大脑会自动“填充”缺失的部分,让你从简单的明暗块面中感知到完整的形态。这就是为什么快速迭代的形状设计能迅速出效果——你是在利用大脑的这种自然倾向。

- 神经科学基础:研究显示,大脑的初级视觉皮层(V1区)对边缘和对比度特别敏感,而高级区域(如V4区)则处理形状和颜色。通过强调明暗交界线,你直接刺激了这些区域,使观众(包括你自己)能瞬间理解画面的空间关系。

他妈的,别写了,写了两三个小时笔记画了一个小时,你真牛逼。接下来画的时候要更多感受,不要掉进牛角尖!

总之,结果:

A02 后两个

A02总共有6个作业,我这一整天就做了1个。后面的提速。

第二个也是采取了和第一个一样的方式,我先自己画,然后再根据成图去修改。第三张就不这么干了,因为这个本来就有很多感性和设计,我自己画出来的几乎一定和老师的不一样……而且我感觉从中好像吸收不到东西。

我注意到有的同学的形状画的更加朴实一些,形状普遍更大,缺乏小的精致的细节,但那样并非不好,我感觉他的结果就更加软绵绵一些,整个给人的感觉就会有差异。这证明形状的设计不止是出于个人趣味或是一个单纯的“好看”,还可以出于特定目的去画。比如我想画的很蓬松毛茸茸的感觉,或者我想画的很顺滑细致的感觉,目的不同,就会以不同的形状去表达,但整个的大形都是一致的,依赖物体的空间结构的。

在这之前,我以为这种感觉只能通过塑造去做出来,而现在看来,从二分开始就能做了。我应该尝试一下各种物体的练习——从有机物体到机械物体,把各种形状的感觉都感受一下。然后我或许会发现,形状也是可以分类的……怎样的线条组成的形状会有怎样的感觉。

睡觉吧,明天继续。

新的一天,我先玩玩鸭科夫。

然后,开做!

然后又问一个问题,同样获得肯定答复:

- 在绘制二分的时候,是否要以即使关闭线稿图层,仅通过二分也能够大概看出来物体的空间结构为目标?如果是的话,在创作中的二分步骤也要追求这个目标吗?

做完了,完美通过。看助教对其他人的评价,似乎要注意不要出现长条的线条状的形状,这时候应当用两个三角形去替代它;不要出现均等的重复的形状。

然后,看助教发的提示,做头发的形状的时候,要注意大小,间距,均要做出差异来,我是以“好看”出发在自发地做它,但这个应当成为主动的行为。口诀:大中小 疏密 不相切 不平行 不等距 不等高。

让形状不无聊。如何做出有趣的形状,在觉得形状有问题的时候做怎样的检查,我觉得这个好像是可以形式化的,做一个checklist,但等下节课吧,那时候我才有大量练习二分的机会。Let’s 画点其他的。

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!